筆者について

現役学芸員のりん(@rinhwan_blog)です

- 正規雇用の美術館学芸員

- 公立美術館・私立美術館双方を経験

- 西洋美術で修士号を取得

本サイトでは、学芸員を目指していた頃の自分が知りたかったこと等を紹介しています

この記事では、(学芸員をのぞく)美術館に関わる仕事をご紹介します。

どれも館の運営に必要不可欠なお仕事です。

美術館によっては状況が異なりますが、お仕事内容や美術館との主な関わり方について簡単にまとめてみました。

気になった職業があれば、ぜひご自分でも調べてみてください。

【美術館で働く】受付・看視員

作品の安全を守る仕事

日常的に美術館「で」働くことができる仕事といえば、受付や看視員。

文化施設になくてはならない大切な存在です。

受付では、美術館の展示情報など様々なことを聞かれるため、当面のイベント情報や地域にも詳しいことが求められます。

美術館とは直接関係ない地域情報や交通情報についても聞かれることが多々ある!

また、看視員は展示室内で見回りをし、お客様と作品の距離を保ったり、作品への質問やお手触れがあった場合には速やかに学芸員へ連絡する等の役割があります。

大切な展示作品を守ったり、お客さんの満足度を上げるためには不可欠な存在です。

大抵の場合、展覧会の開催前には学芸員から受付・看視員に簡単な説明が行われます。

展覧会の概要や特にお手触れされやすい作品、想定質問への回答や、起こりうる問題に対する対処法などについて説明を受ける

このような学びの場も多くあるので、美術館で仕事をしながら、少しでも美術について詳しくなりたいと言う方にはとても向いているお仕事と言えます。

美術館側が直接雇用しているわけではなく、美術館と提携する派遣会社に登録しアルバイトとして働く方が多いです。(例えばですが、東京都現代美術館や国立西洋美術館のアルバイトスタッフは、協栄が募集をかけています。※2025年1月現在)

ごく普通の求人サイトにも掲載があります

▼ 美術館・博物館バイトの検索結果

▼ 美術に関するアルバイトをしてみたい方はこちらも

【展覧会をつくる】展覧会企画会社

展覧会を企画し、美術館と作り上げる

展覧会の企画は、イチから館内で話し合って生まれるものよりも、展覧会企画会社や後述する新聞社・テレビ局が持ち込んだ企画を練り上げて生まれる場合がほとんどです。

有名な企画会社といえば、キュレイターズやアートインプレッション、ブレーントラストや青幻舎プロモーションなど。

みなさんがご存知の展覧会の中にも、必ずこれらの企画会社発信のものがあると思います。

展覧会ポスターの「企画協力」の欄をチェックしてみてください

各館はそれぞれ、長〜くお世話になっている企画会社があるものです。

美術館側は企画会社から、

こんな展覧会が進行中だけど、3年後の10月に貴館で開催してみませんか?

なんていう提案をもらったりします。

その際に他の展覧会とのブッキングがなかったり、1年のスケジュールからみて(ジャンルや予算の観点から)内容がふさわしければ企画展開催が決まっていくわけです。

企画会社は全国様々な美術館に営業して巡回展もうまく決めていきます。

それからは二人三脚とも言うべき共同作業によって、展覧会の内容を詰めていきます。

もちろん先方との関係性や出資の割合などによって双方の仕事内容は変わりますが、美術館と非常に密接に関わる仕事であることには間違いありません。

高いスケジュール管理能力とコミュケーション能力が求められる仕事です

【主催・協賛で深く関わる】テレビ局・新聞社(文化事業部)

展覧会をより華やかに

展覧会ポスターやチラシにある、「主催・共催・企画協力・特別協力」などの記載を気にしたことはありますか?

大きな展覧会では、大体テレビ局や新聞社の名前が入っているはずです。

ざっくり説明すると、テレビ局・新聞社が、展覧会を予算面や広告面等でフォローするので、一緒に展覧会をつくりましょうというやつです。売上は分配されます。

美術館の予算だけでは借りられない作品を借りられたり、展覧会の内容やイベントも豪華にできるし、CMを流してもらうことで普段美術館に興味がない人の目にも届けることができます。

また、アーティストや研究者、出品者などを招いての講演会やワークショップなど展覧会のイベント面も関わりの深い部分かもしれません。イベント系のノウハウや機材が揃っていることも多いので、フォローしやすいですね。

展覧会を強化し、様々な人に知ってもらうための大切なお仕事です。

【作品運搬や展示作業で関わる】運送会社の美術部門

作品を安全に輸送するプロ

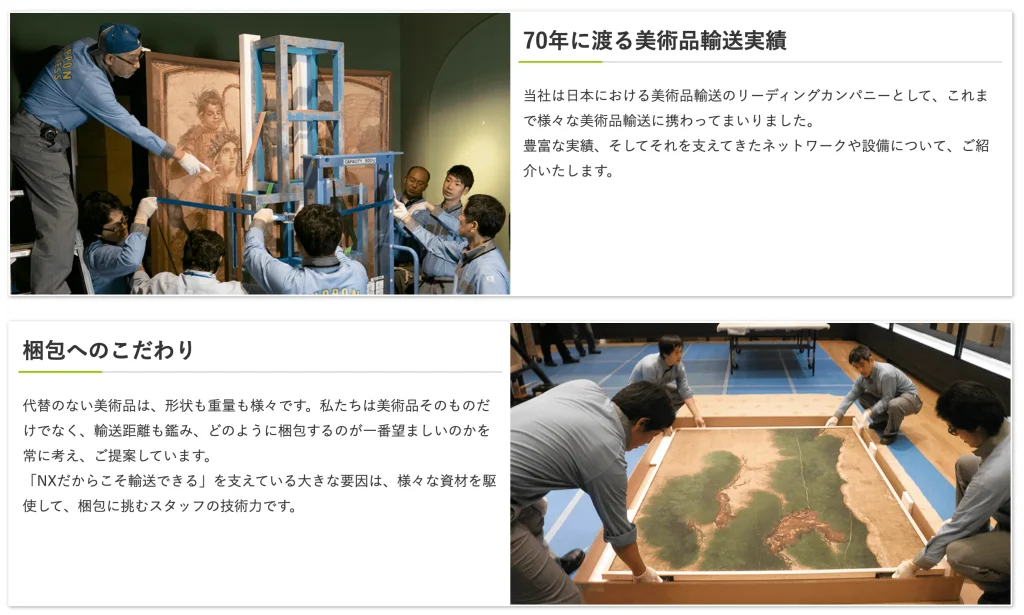

日本通運やヤマト運輸の美術品輸送部門です。(美術館博物館だけではなく、個人の方の美術品輸送なども行なっています)

日通さんやヤマトさんは、美術館にとって主に展覧会準備〜撤収までお世話になる頼もしい存在。全国の美術館や個人コレクター等から作品を安全に輸送し、展覧会会場へ運びます。

長年のノウハウで美術品の取り扱いのプロ!

とくに新人学芸員の間は、展覧会準備中、梱包の解き方や梱包材の保存の仕方、重いものの持ち方やその他多くの豆知識を彼らの素早い手捌きから学びます。

失敗が許されないからこそ、ここでしか身につけられない技術を身につけられるのかもしれません

日本国内だけではなく海外博物館への作品の輸送も行っていて、責任重大だけど、やりがいのある仕事です。

【展示に必要なものをつくる】企画の装飾・施工専門店

作品を快適に鑑賞するお手伝い

美術館の前に大きな垂れ幕のようなものがかかっているのを、見たことがありませんか?

「●●展」などと大きく書かれているものです。館内撮影禁止の場合、これの前で記念写真を撮る方も多いかもしれません。

これは普通、イベント企画などの備品造作や提案を行う装飾・施工専門店が請け負っています。

美術館博物館によって状況は異なりますが、例えば以下のようなものは専門店が制作・施工を請け負っている場合があります。

- 展覧会のバナー

- 展覧会挨拶などのボード

- 展示ケースや展示台

- その他、各展覧会に必要な造作物

学芸員と打ち合わせを重ねながら、予算内で希望の形を作り上げます。

展示ケースって、毎回作ってるの?!

作るものもあれば、再利用するものもあります

というのも、その時の作品やコンセプトによって展示方法は様々。

各館は通常の展示ケースを持っていますが、それだけでは対応できない場合もあります。そんな時に活躍するのが造作屋さん!

時には天井から吊り下げたり、作品保護のために特別なケースが必要だったり、特殊な支え方が必要な場合も。その時々に合わせて、作品の安全を保ち、展覧会を魅力的に見せるお仕事です。

【図録等を作る】印刷会社・出版社

美術館の広報面を支える

図録等を制作する印刷会社や出版社です。美術館との接点は、印刷会社の方が多いかもしれません。

規模が大きい展覧会であれば図録を作るのはごく普通ですが、実際には図録を製作しない展覧会も多く存在します。地方の公立美術館の単独展などは、予算の関係で図録制作が難しいこともしばしば。

その場合でも、印刷会社は例えば

- 館内パンフレット

- 館の季刊紙

- 年間スケジュール

- 展覧会、イベントのポスターやチラシ

- 展覧会のバナー

などで美術館と関わる可能性があります。

1年を通じて定期的にお世話になる場合が多いですね!

色見本や紙見本を使って事前打ち合わせ、校正など頻繁にやりとりをします。

予算に余裕のある館であれば、デザイナーにポスターやチラシのデザインをお願いする場合もあると思いますが、公立館では大抵の場合学芸員がデザインを手がけていると思います。イラレ等駆使して...。

展覧会の企画などに関わることがなくても、美術館に来たお客さんの目に留まるものの多くを手がける大切なお仕事です。

【所蔵品に関わる】美術品修復家

次の世代に作品を残す

美術品修復家とはその名の通り、作品を修復するエキスパート。これ以上劣化が進まないよう美術作品を修復・状態調査を行い、次の世代へ繋ぎます。

施設でいうと、修復研究所21や文化財保存修復研究センターなどが有名です。

一緒にお仕事をしていると、(描き手を経験している)芸大出身の方や修復学を専攻した方、そして修復先進国への留学経験のある方が多い印象を受けます。

そして、手先の器用さ、化学の知識、そしてなんといっても集中力が必要でしょう。

各地の美術館を訪問したりするので、出張も多い傾向に

すげぇ...ってなるので、ぜひ修復研究所21さんのサイトを見てみてください。業務内容や研究活動を見ることができて面白いです。» 修復研究所21

【館の安全を守る】文化財虫菌害関連

虫菌害から文化財・文化施設を守る

文化財IPMコーディネータは、文化財や美術館全体を虫や菌から守る資格のひとつです。学芸員でこれを取得している人もいます。

そもそもIPM(総合的有害生物管理)とは、「薬剤だけに頼らず生物被害を防除する考えで行われている手法」のことで、農業以外にも文化施設における虫菌害への対処法としても広まりつつあります。もちろん農業と文化施設で同じ手法を使うことには無理があるので、文化財虫菌害研究所(文虫研)は、とくに文化財への虫菌害予防を目指す手法を「文化財IPM」と呼んでいます。

参考:公益財団法人文化財虫菌害研究所「文化財IPMコーディネータとは」

美術館側は、

- 温度湿度管理が問題ないかどうか

- 知らぬうちに虫が通れるような隙間ができてはしないか

- 埃やゴミが溜まりやすい場所はないか

などを定期的にプロに確認してもらう必要があります。

そのプロが、文化財IPMコーディネータ。

各美術館の立地や建造物特有の改善点や注意点を考えながら、1年を通して館の安全を守る資格です。

これは「資格」のひとつですが、他にも虫菌害の防止に関わるお仕事はありますので、さらに詳しく知りたい方は文中研を参考にしてみてください。

【まとめ】美術館に関わる仕事を知って、選択肢を広げよう

学芸員として働く中で、いつもお世話になっている人たちの顔を思い浮かべながら書きました

こういうお仕事で美術館が成り立っていることを知っていただけたら嬉しいです。

私はこれらのお仕事の、ほんの、ほんの少しの面しか知りません。気になる職業があればぜひ、ご自分でもっと調べてみてください。

学芸員以外にも、日々の美術館を作り上げている方がたくさんいることを考えて、心がほかほかしました。

▼ 美術に関するアルバイトをしてみたい方はこちらも

▼ 美術館に行きたくなった!という方もこちらも