筆者について

現役学芸員のりん(@rinhwan_blog)です

- 正規雇用の美術館学芸員

- 公立美術館・私立美術館双方を経験

- 西洋近代美術で修士号を取得

- 大学では美術とは関係のない学部に在籍

本サイトでは、学芸員を目指していた頃の自分が知りたかったこと等を紹介しています

本記事では、美術館学芸員採用試験について実際の例題(公立)や自分自身の経験を交えながら解説しています。

学芸員採用試験の内容だけではなく、試験への対策についても触れていますので参考になれば幸いです。

志望職種(美術史・歴史・考古学等...)や自治体によって試験内容は異なるので注意!

学芸員採用試験の概要

公立美術館の学芸員採用試験

地方公共団体下にある国立・県立・私立等の美術館を指します。

「公務員」という業種・「学芸員」という職種での採用です

とはいえ学芸員の場合、一般行政職のように毎年決まって募集を出しているわけではありません。

正規雇用だけではなく、産休や育休の職員の代わりとして非正規雇用募集があることも。

公立美術館の採用試験は多くの場合、一次試験(筆記試験)+第二試験(面接試験)で構成されています。

この筆記試験の中に「公務員試験」(一般教養を問う試験)が含まれていることが大きな特徴です。

※過去問・出題形式については、公立美術館の問題を取り上げて解説します。

私立美術館の学芸員採用試験

国立・公立に対して、民間の団体が管理運営している美術館を指します。

この場合、財団職員だったり普通の会社員となります

当然ながら採用試験もまちまちですが、大体共通する型のようなもがあるのも確かです。

掲示板から各募集の試験内容を確認できますので、ご自身で確認されるのも良いでしょう。

» 募集掲示板について

民間団体が運営している場合、その美術館に直接関連する課題があることがほとんどです。

例えば、

- 自分がその美術館の学芸員になったらどのようなことしたいのか

- 所蔵品の中で惹かれるものは何か

- 最近その美術館で起こった大きな出来事・イベントについてどのように考えるか

などに関する作文を事前課題として出されたり、あるいは筆記試験で課される場合もあるでしょう。

学芸員採用試験前半【教養試験】

教養試験概要と経験談

筆記試験では、

- 公務員としての知識を問う教養試験

- 学芸員としての知識を問う専門試験

この双方に対応しなければなりません。

とは言え、私自身は教養試験の対策をほとんどしていませんでした

正直なところ、(公立館の学芸員採用試験において)教養試験は「ほぼカタチだけ」の可能性は高いです。

周りの修士の仲間を見ていても、前半の一般常識的な教養試験は全くダメでも美術パートの試験ができた人は合格している感じでした。

これは逆に、後半の知識記述テストは絶対に落としてはいけないということを意味しているとも言えます。

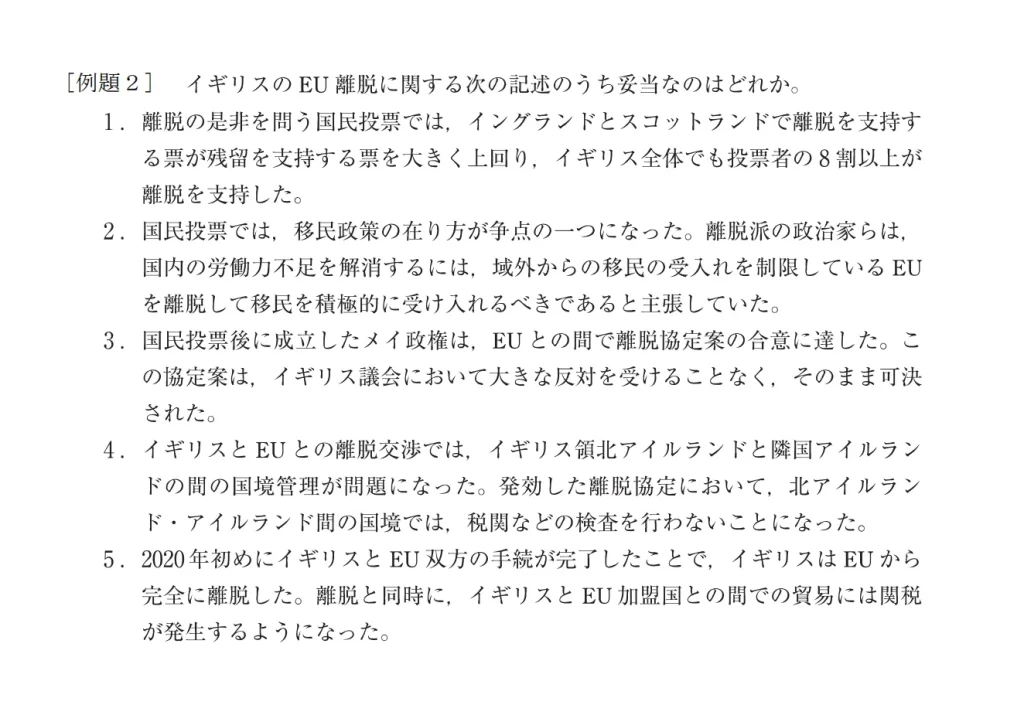

教養試験 例(静岡市・2022年度)

例えば、このような世界情勢や社会問題に関する選択問題や数学の問題が1 〜2問程度出題されます。

上記の例題は静岡市職員採用試験の教養問題ですので、必要な方は以下よりダウンロードしてください。

教養問題では長文による記述問題は基本的にありません。

内容も一般常識的な部分がほとんどなので、(学芸員志望は)そこまで気を張って特別な勉強をする必要はないように思います。

\PDFをダウンロード/

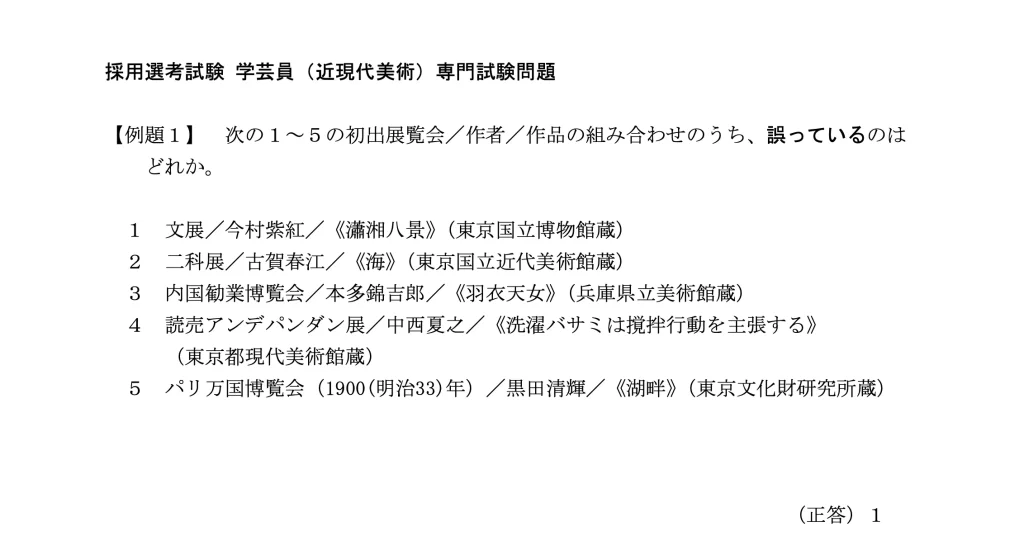

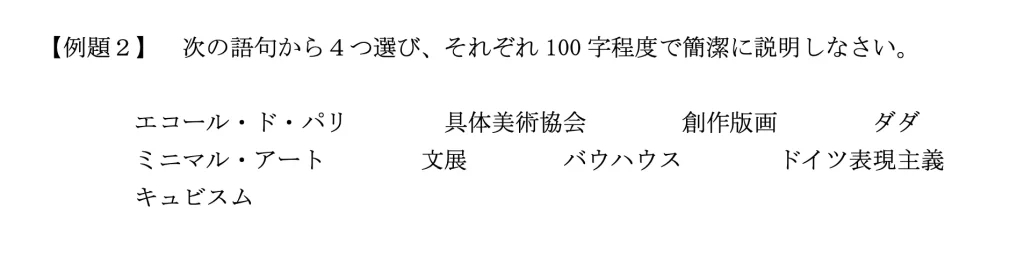

学芸員採用試験後半【専門試験】

専門試験概要と経験談

いよいよ!大事な「専門試験」

学芸員としての専門的な知識(美術史用語や博物館法に関連すること、最新の美術関連のニュースなど)を問われます。

私自身が受験した美術館も含めた多くの館では、おおよそ美術史用語の説明+論述の2段構成が多いように思われます。

- 博物館法や美術用語の選択問題や短い記述問題(6〜10問程度)

- 美術関連ニュースや自館に関する小論文記述(トピック1〜2つ程度)

※なお、もちろん問題形式は募集先によって異なります。

自治体によっては、例題や過去問題をHP上に公開していますので、必ず事前に確認し、対策をとってください。

ここでは地方自治体が公式に掲載している例題を紹介しながら解説します。

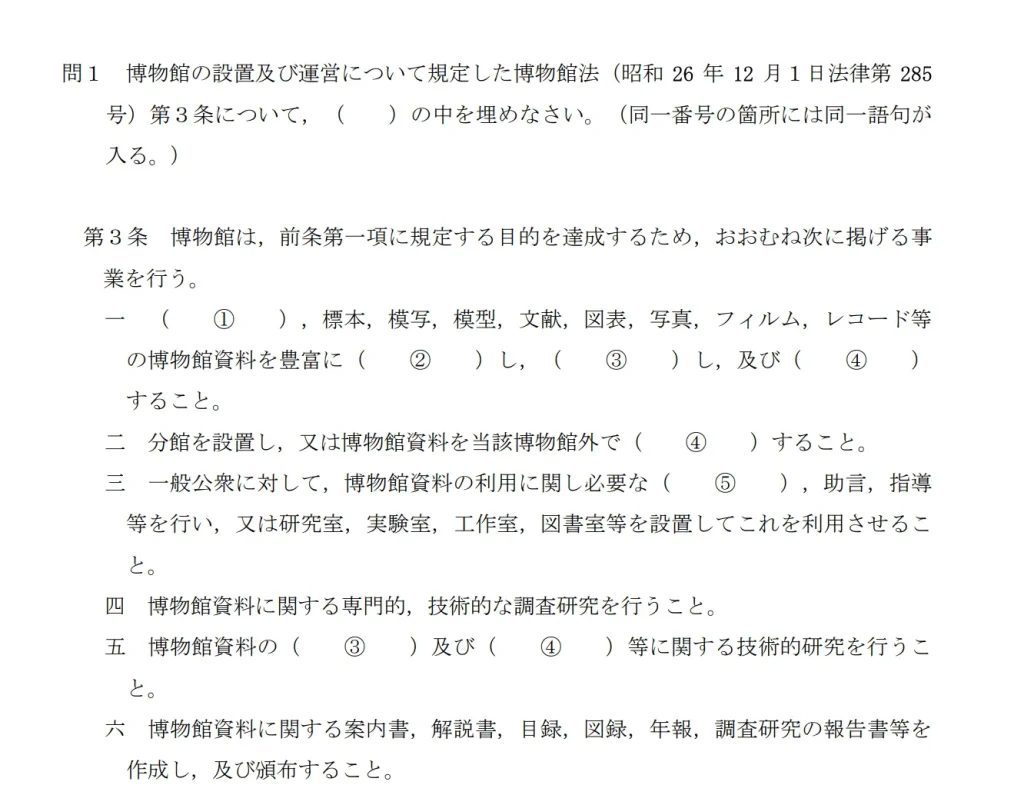

博物館法の穴埋め問題・美術用語の説明

博物館法の穴埋め問題

私が受験した際には博物館法関連の出題はありませんでしたが、上記のような穴埋め問題は他の自治体でも行われているようです。

このあたりは、博物館学芸員資格の授業で配られたプリントなどを見直し、基本的な部分を復習しておけば良いでしょう。

上記の問題は一部です。以下より全文に目を通してみてください。

\PDFをダウンロード/

美術用語の説明

用語の組み合わせから誤っているものを選ぶというのは少し珍しい出題形式ですが、用語理解の確認は他の試験でも多くみられます。

問題によっては「この用語同士の関係を100字以内で説明せよ」などの形式も。

それぞれの意味を箇条書きしているだけの用語集ではなく、まずは流れとそれぞれの流派や文化の交流を頭に入れましょう。

個々の用語だけを先に詰め込んでいくと、後々大変な目に合います

\このタイプの出題は特に多い/

多数の用語から任意の単語を選び意味を説明する、このタイプの出題確率はかなり高いです。

多くの場合、西洋・東洋・日本、すべてごちゃまぜで出題されます。

ということは、自分の専門以外もしっかり勉強しておかないとダメなの?

ご自身の専門分野でなくても、重要な用語はカバーできるようにしておくべきです

私が受験した際も、上記のような芸術潮流や団体のキーワードが多かったです。

用語単体ではなく、歴史の流れの一部として理解するようにしましょう。

日本美術史が苦手な私がお世話になった本など後述していますのでご参考ください。

兵庫県令和2年の公表問題(公式の例題)から引用しました。

必要な方は以下からどうぞ。

\PDFをダウンロード/

*学芸員はp.9以降です

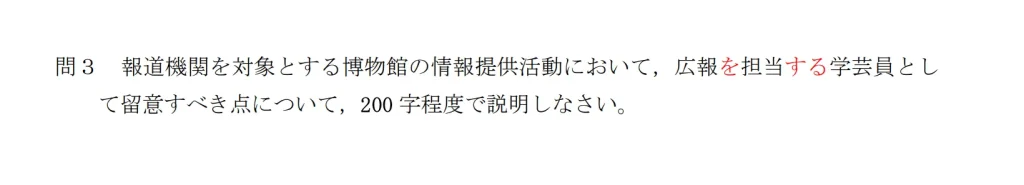

小論文記述

簡潔な問いですが、上記は良い例だと思います。

記述形式の問題では、例えば次のようなトピックが与えられるでしょう。

- 学芸員としてのあり方

- 博物館の将来、問題点

- 話題のアートニュース

字数は自治体によってまちまち。

私の場合は字数無制限で、2つのトピックに対し80分ほど時間が与えられました。

とにかく書き続け、手が痙攣した。。1つのトピックに対して何千字も書いたと思います

以下は、広島県の学芸員(歴史学)採用試験の実際の過去問です。

しかし、私自身が経験した学芸員採用試験(美術史)に似ている問題があったので、例として取り上げました。

必要な方は、以下よりご活用ください。

\PDFをダウンロード/

学芸員採用面接

公立美術館の学芸員採用に関して言えば、その土地を知ることが1番の面接対策と言えます。

最終面接に同席するのは、ほとんど”役所側”の人!

私の場合は役所の人事3~4名+関連美術館の館長と総務係長が同席しており、そもそも学芸員関連の知識を持つ人はいませんでした。

採用先美術館の館長や学芸員は参加していませんでした。

公立美術館を受験した同期や先輩も同じことを言っていたので、公立美術館を受験する上では重要な共通傾向だと思います。

館長の研究分野や、当該美術館の館方針、独自の取り組みなどカバーしていったので拍子抜けでしたが。。

というわけで、面接中の質問の8割程度は当該市町村の地域についてでした。

例えば、

質問例

- なぜこの地域を受験したのか

- ●●という市の取り組みについて職員としてどのように関わりたいか

- ずっとここに住むつもりか

などです。

市町村の公務員として採用されるので、その土地のことはしっかりと勉強しておきましょう!

そしてもう一点説明できるようにしておきたいのが、実務経験について。

つまり、アルバイトでもインターンでもボランティアでも、とにかく美術館に関係することで自分がやってきたこと(履歴書に書いたこと)についてアピールできるようにしておくことです。

経験については「その経験がどう活きるか」「どんな業務を担当していたのか」など想定質問を考えておくのも良いと思います。

地域についての予習と実務経験アピールの練習=要面接対策!

学芸員採用試験の対策

美術書

学芸員採用試験対策本や、過去問集というものは存在しません。

館によって試験内容はまちまちだということでもありますが、 各分野をしっかり勉強していれば十分合格できるということでもあると思っています。

とはいえ、ご自身の専門以外、正直苦手な分野についても勉強しないといけないですよね。

私は西洋美術専門の人間で、日本美術史が苦手でした

▼ 実際に勉強に役立ったり、モチベーションを保つのに役立ったと感じた本をまとめています。興味がある方は見てみてください。

本記事では、特におすすめしたい1冊をピックアップします。

誰にでもわかる飾らない言葉で綴られた、美術史のバイブルです。

1950年に初版が登場してから70年以上がたった今でも売れ続ける超ロング&ベストセラー。

基本中の基本なので、既にお持ちの方も多いでしょう。

先史時代から現代にいたるまでの美術の流れを追っています。

つい難しい専門用語を使いたくなってしまう時、何度も読み返した一冊です。

美術の初心者にも、美術を勉強してきた人にも読んでほしいと思います。

これは必ず手元に置いておきたい名著です

最新の美術情報に敏感になる

結局のところ、採用試験対策に一番良いのは「最新ニュースを追うこと」。

私が大学院生の頃の主な情報源は、アルバイト先の美術館に常に郵送されてくる新聞やリリース、学芸員さんたちの会話でした。

やはりそういう場に身を置いていると自然と情報が入ってきます。

大学院の研究室では、自分たちの研究の話が中心で、ニュースについては話題に上がっていなかったので、アルバイト先には助けられました。

その他でいえば、以下のような媒体にも目を通していましたよ

- Art Annual Online(アートアニュアルオンライン)

- artscape(アートスケープ)

- ARTAgendA(アートアジェンダ)

- 美術手帖

特に、Art Annual Onlineの【最新ニュース】欄はオススメです。

例えば「美術の今—その行方— 我々はコロナ禍から何を得るのか」。

このような記事に目を通しつつ自分の意見を積み上げていくことが、小論文記述対策で必要なことです。

1つのトピックを読むにあたって、「自分だったらこう思う」を普段から意識するようにしましょう。

解答用紙をめくった時に、その話題に対する立場決めに時間を割かずに済むからです。

【まとめ】美術館学芸員採用試験について

本記事では、公立美術館学芸員の採用試験についてまとめてみました

学芸員採用試験のポイント

- 試験内容の構成=教養試験+専門試験

- 重要なのは専門試験(美術史、美術・アート関連の時事問題に対する対策が必要)

- 採用面接では地域のことを掘り下げられる可能性が高い

▼ 「学芸員を目指す」に特化した完全解説です。

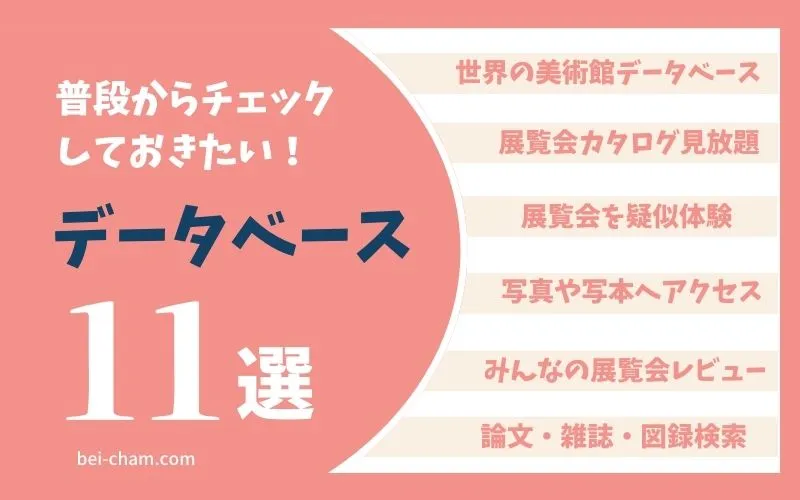

以下の記事では、美術の学習に役立つ書籍・映画・データベースをまとめています。